Nicholas Georgescu-Roegen es el padre de la economía ecológica pero sus contribuciones a la teoría neoclásica le procuraron grandes elogios que se convirtieron en incómodos silencios cuando, a causa del rumbo de su trabajos, colisionó con los fundamentos que sostienen el paradigma neoclásico.

En está entrada del blog nos centraremos en un aspecto concreto, pero de extraordinaria relevancia, como es la crítica que Georgescu-Roegen dirigió a la teoría de la producción neoclásica cuyo principal exponente es Robert Solow.

Uno de sus discípulos más destacados, con el que mantuvo sus diferencias, es Herman Daly, al que hemos dedicado las tres entradas anteriores (aquí, aquí y aquí). Partimos como base de un documento de Daly a raíz de un debate mantenido en el foro de discusión de Ecological Economics, donde se expone la crítica de Georgescu-Roegen a la función de producción neoclásica, en concreto al formato con recursos naturales debido a Joseph Stiglitz. El documento de Daly (traducción al castellano) tiene un interés añadido por la introducción, en la que nos explica la trayectoria de su maestro y su carácter difícil que no le granjeaba precisamente simpatías, ni siquiera entre los que estaban básicamente de acuerdo con su pensamiento. También, es relevante por incluir las breves pero jugosas respuestas de Solow a las cuestiones planteadas por Daly y los comentarios de este último.

El documento nos explica algo que nos sonará familiar del paradigma neoclásico, su dejación absoluta de las leyes naturales, que parecen no influir en su fábula del mundo, lo que Georgescu-Roegen califica acertadamente de Jardín del Edén en contraposición al mundo real.

Vs

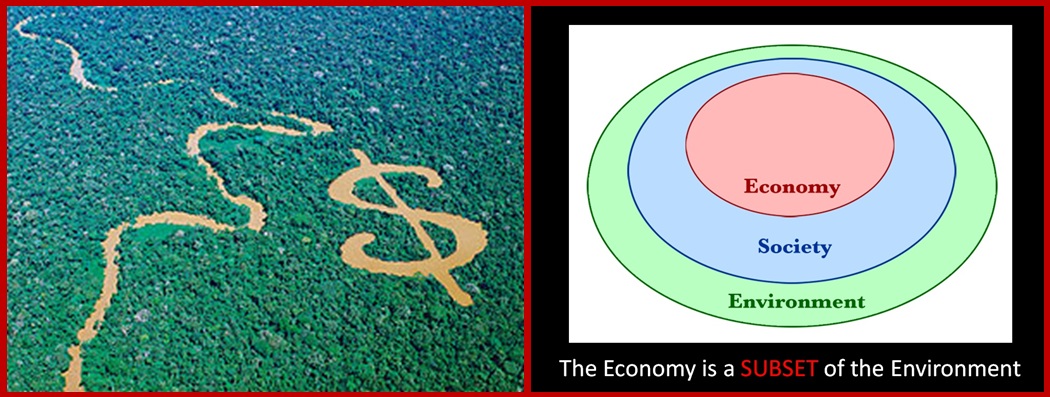

No obstante lo cual, ese paradigma es la base y justificación de las medidas políticas y sus narrativas correspondientes que en palabras de sus más insignes defensores no tienen alternativas. En efecto, si la economía es independiente de los recursos naturales y no produce residuos como nos explica las diferentes funciones de producción eso cimienta el paradigma en el que la economía es "el todo relevante", siendo el medio ambiente o la sociedad meros apéndices. No pretendo, sobre la base de la función de producción sostener que la visión preanálitica neoclásica se fundamenta únicamente en ella, pero si creo que es el corazón de la misma y sobre ella se libran cruentas batallas entre las diferentes escuelas económicas. Como comprobaremos, las conclusiones a las que llegamos tienen grandes concomitancias con los resultados a los que llegan Joan Robinson y Piero Sraffra en el marco de la controversia de Cambridge, ya que ambas afectan a la teoría de la distribución de ingreso entre los factores.

En este documento, como en otros anteriores, se enfrenta la visión del relojero, donde los fenómenos mecánicos son reversibles, con la visión termodinámica en la que los fenómenos son desde un punto estadístico abrumadoramente irreversibles.

Antes de entrar en materia una breve digresión sobre los principios termodinámicos tan importantes para Georgescu-Roegen y la economía ecológica en vivo contraste con el mainstream económico. En todo caso, el lector ilustrado se puede saltar esta parte sin demérito del tema principal de la entrada.

El concepto de entropía para Georgescu-Roegen

Georgescu-Roegen considera que la entropía tiene, ante todo, un significado fenomenológico, de fácil comprensión, sin necesidad de complicadas fórmulas. Se basa en una distinción puramente antropomórfica, la energía disponible y la no disponible. La que es capaz de generar potencia para realizar un trabajo útil en un tiempo determinado y aquella que no. La entropía se define:

Entropía = Energía no disponible/Temperatura

El incremento de entropía está directamente relacionado con la flecha del tiempo en un sistema aislado, como se supone que es el universo. El transcurso del tiempo, implica un aumento de la energía no disponible hasta que el sistema se estabiliza y toda la energía es no disponible y, como consecuencia, la flecha del tiempo desaparece.

En un sistema cerrado, esencialmente como la Tierra, donde sólo hay intercambio significativo de energía con el entorno (el intercambio de materia es muy pequeño a escalas de tiempo significativas para los seres humanos) la entropía puede disminuir, como lo puede hacer en un sistema abierto con intercambio de materia y energía con el entorno, como en los seres vivos. Lo anterior podría indicar que, como mantiene el paradigma neoclásico, la entropía no tiene relevancia. Es importante destacar que éste es un punto esencial, pues el dinero o la utilidad no se rigen por las leyes de la termodinámica, pueden crecer sin límite. Sin embargo, si concebimos el dinero como la representación de la riqueza real y confundimos la vara de medir con lo que mide podemos llegar a la conclusión de que la segunda puede crecer sin tener en cuenta los límites termodinámicos como si fuera dinero, lo que es totalmente falso.

Georgescu-Roegen nos dice que las leyes de la termodinámica a diferencia de otras leyes naturales expresan una imposibilidad. La no disponibilidad no se debe a razones puramente técnicas, sino a la naturaleza humana finita. ¿Qué está queriendo decir Georgescu-Roegen?

Si hemos elevado un peso mediante una máquina térmica podemos revertir el proceso, tenemos energía potencial que podemos convertir en energía térmica, el problema es que nuestra "finitud" nos impide evitar la fricción. Si pudiéramos movernos infinitamente lentos desaparecería la fricción y conseguiríamos volver a tener la misma energía pero es contrario a la naturaleza humana ya que no somos inmortales. De esta forma expresamos la segunda ley en términos antropomórficos.

En el pensamiento de Georgescu-Roegen lo más polémico es, sin duda, su cuarto principio de la termodinámica (que es en realidad el quinto pues existe el principio cero del equilibrio térmico) o la extensión del segundo principio de forma diferenciada a la materia, que hace imposible el reciclaje íntegro de cualquier material.

La materia como la energía sólo existe en dos estados desde el punto de vista antropomórfico, disponible y no disponible y se degrada continuamente de forma irreversible. Para Georgescu-Roegen la disponibilidad de energía no impide la degradación de la materia ya que además de energía se necesita una cantidad infinita de tiempo del que no disponemos. Si recordamos que la tierra es un sistema quasi cerrado a efectos prácticos, esta degradación de la materia impide la existencia de un estado estacionario. Esta es la raíz de su discrepancia con Herman Daly, su discípulo.

Retomemos la función de producción y la crítica de Georgescu-Roegen.

La función de producción en el Jardín del Edén

La función de producción neoclásica soporta la más fundamental de las creencias del paradigma neoclásico que es la inexistencia de escasez de los recursos naturales. Sólo existe una escasez superficial que se puede remediar con la adecuada inversión de capital y dotación de tecnología y, en consecuencia, el crecimiento indefinido es no sólo posible, sino la meta deseable para el bienestar de la humanidad.

La cuestión del crecimiento indefinido tiene una función ideológica primordial, la de diferir cualquier discusión sobre la actual distribución del ingreso y, en especial, de la riqueza hacia el futuro, lo que resultaría imposible de hacer en una economía del estado estacionario.

La crítica de Georgescu-Roegen se centra en una función Cobb-Douglas, con tres factores de producción: trabajo, capital y recursos. Eso suena bien y, podría parecer un "revival" de los factores de producción clásicos donde la existencia de la tierra suponía un límite que conducía a un estado estacionario de la economía. Nada más lejos de la intención de Stiglitz con la formulación de esta nueva versión de la función de producción que en consonancia con el documento llamaremos Solow/Stiglitz.

Como aduce Georgescu-Roegen no es más que un truco, no se trata realmente de introducir los recursos y, considerar que capital y recursos son esencialmente complementarios y, sólo, marginalmente sustitutivos. Tal admisión provocaría una reacción en cadena de efectos devastadores en el paradigma neoclásico, al introducir procesos irreversibles que deben ser afrontados. Como se trata de una mecánica newtoniana sólo consiste en mover las cosas de sitio y reemplazarlas.

La metáfora de Daly sobre la función como una receta para la elaboración de un pastel describe de forma amena cual es la realidad que se nos presenta con disfraz matemático. Consiste en elaborar un pastel sin ingredientes, sólo con el cocinero y la cocina y sus útiles, o en la receta mejorada, podemos hacer el pastel tan grande como queramos sin necesidad de aumentar la cantidad de ingredientes, necesitamos más cocineros o remover más rápido o una cocina más grande, pero no más ingredientes.

¿Cómo es posible tal conclusión?. La respuesta es sencilla, basta con violar el primer y segundo principio de la termodinámica que es lo que hace la función de producción Solow/Stiglitz. No es extraño que Georgescu-Roegen les acuse de no diferenciar el mundo real del Jardín del Edén.

El primer principio se viola porque no se tiene en cuenta que cualquier incremento de capital como sustituto casi perfecto de los recursos significa un agotamiento adicional de los mismos.

Solow

y Stiglitz no podrían haber creado su truco de magia si hubieran

tenido en cuenta; primero, que cualquier proceso material consiste en

la transformación de algunos materiales en otros (el flujo de

elementos) realizado por algunos agentes (el fondo o stock de

elementos) y; segundo, que los recursos naturales son la verdadera

savia del proceso económico. No son como cualquier otro factor de

producción. Un cambio en el capital o el trabajo puede sólo

disminuir la cantidad de residuos en la producción de una mercancía:

ningún agente puede crear el material en el que trabaja. Ni puede el

capital crear el material del cual está fabricado. En algunos casos,

puede que el mismo servicio tenga que ser suministrado por un diseño

que requiera menos materia o energía. Pero incluso en esa dirección,

existe un límite, a menos que creamos que el destino final del

proceso económico es un Jardín del Edén terrenal.

Sin duda muchos creen en el Jardín del Edén y proponen políticas como si fuera una realidad. La forma en la que viven la mayoría de las personas en el mundo real nada tiene que ver con tan idílica imagen. Pero eso no importa, porque es la esperanza de crecimiento indefinido lo que sostiene el sistema. Dicho lo cual, tiene bemoles acusar a cualquier alternativa de utópica o irrealizable con estos mimbres.

La violación del segundo principio es de carácter estructural para el paradigma neoclásico, la entropía no es relevante. Esto nos permite eliminar cualquier escasez ya que disponemos siempre de energía. La ausencia de entropía, a efectos prácticos, invalida la distinción que hace Georgescu-Roegen entre energía disponible y no disponible, toda la energía es siempre disponible. El Jardín del Edén está poblado de alquimistas que transmutan una materia abundante en otra escasa sin esfuerzo. La materialización de la ausencia de entropía en el paradigma neoclásico se materializa en la sustituibilidad de los recursos por el capital, esá es la piedra angular que permite edificar la iglesia del crecimiento sobre la base de producir más, tener más, y estar, en consecuencia, mucho más satisfechos. Como dice Daly si la lluvia es buena, un aguacero torrencial es mucho mejor, ¿alguien lo duda?

En la crítica a la función de producción Solow/Stiglitz me gustaría destacar un argumento puramente lógico. Si partimos de la premisa de reconocer la sustituibilidad entre capital y recursos se sigue la reversibilidad, si podemos excluir los recursos de la función de producción de la misma forma podemos incluirlos y excluir el capital. La reversibilidad que proviene de ese postulado de sustituibilidad encaja como un guante de seda en la visión de la producción como un proceso mecánico y, en consecuencia, reversible. No obstante, si proponen tal cosa les miraran como un orate, a pesar de que el argumento es impecable.

Por otra parte, como Daly destaca en su documento, lo más devastador de la introducción de los recursos en la función de producción es que los productos físicos marginales de capital y trabajo son cero si queremos respetar la ley de la conservación de la energía/materia.

Esto es porque la definición de producto marginal de

un factor requiere que las cantidades de los otros factores se

mantengan constantes cuando una unidad más del factor variable se

añade. Pero, cuando los recursos se mantienen constantes, entonces

no puede haber una unidad adicional de producto cuando el trabajo o

el capital aumentan porque no existe una unidad extra de substancia

material para fabricar la unidad adicional de producto—debería ser

producida de la nada, de nuevo infringiendo la primera ley de la

termodinámica. La cuestión no se limita a las funciones

Cobb-Douglas—cualquier función de producción que obedezca la

primera ley de la termodinámica no puede evitar la estricta

complementariedad entre los recursos de una parte y el capital o el

trabajo de otra.

Que los productos marginales de los factores sean cero destruye la teoría de la distribución neoclásica y al llegar a este punto coincidimos con Robinson y Saffra que destruye la posibilidad de definir la productividad del capital (físico) en términos monetarios unívocos.

El modelo de flujo de fondos de Georgescu-Roegen se contrapone vivamente a las funciones de producción neoclásicas:

Enfatiza que lo que físicamente llamamos

“producción” es realmente transformación—de recursos en

productos útiles y residuos. Trabajo y capital son agentes de

transformación (causas eficientes), mientras que los recursos,

materia/energía de baja entropía, son “aquello lo cual es

transformado” (causa material). Podemos sustituir una causa

eficiente por otra, o una causa material por otra, pero la relación

entre causas materiales y eficientes es fundamentalmente de

complemetariedad no de sustituibilidad.

Como afirma Daly, si el paradigma neoclásico asumiera que lo que transforma (fondos) no puede sustituir a lo que es transformado (flujo) deberían asumir que la economía no es más que un subsistema de un sistema complejo, finito, entrópico, no creciente y materialmente cerrado.

Antes de pasar a las significativas contestaciones de Solow, Daly hace una precisión de enorme interés. Conocedor de la afición a sacar en santa procesión al progreso tecnológico, si recuerdan es aquello que los econometras no pueden medir pero convenimos en llamarle así, advierte que estamos debatiendo una función de producción que describe la producción actual con una tecnología dada. En todo caso, todas las tecnologías deben cumplir con los principios de la termodinámica, al menos, mientras estos no sean falsados.

Las respuestas de Robert Solow, premio del Banco de Suecia en economía en memoria de Alfred Nobel, a las cuestiones planteadas por Daly a raíz de la crítica de Georegescu-Roegen no tienen desperdicio y, muestra cual es la forma de pensar mayoritaria en el mainstream por uno de sus más insignes representantes.

Quiero destacar algo que se ha mencionado en diversas ocasiones en este blog y es una cuestión en la que se refugian normalmente los economistas del paradigma dominante y, es la teoría efectiva. Ésa es la tesis que defiende Solow en la respuesta a la segunda pregunta:

“porque hasta ahora, y al nivel de agregación,

ámbito geográfico y extensión temporal, el equilibrio material no

ha sido un factor determinante en el crecimiento de las economías

industriales”.

Es significativo el "hasta ahora" y, si fuera así, como sabemos cuando deja de ser efectiva. Esto nos recuerda lo que Daly nos explica acerca de la inexistencia de una regla de cuando parar a nivel macroeconómico, la asunción de que la actividad económica es abrumadoramente positiva medida en términos de PIB hace que no existan cuentas separadas de costes y beneficios y, no sepamos cuando los primeros superan a los segundos lo que se traduce en crecimiento antieconómico.

Personalmente, la respuesta que más me impacta es la última:

"no hay duda que todo está sujeto a la ley de la

entropía, pero esto no es de importancia inmediata práctica para

tener que modelizar que hay después de un breve instante de tiempo

en un pequeño rincón del universo”.

Parece entender que la entropía no es una mera ficción inventada por los físicos destinada a fastidiar a los economistas, sino una realidad de la naturaleza de carácter ineludible....pero sólo a escala cósmica y en un tiempo que medimos en eones. Desde ese punto de vista, la teoría efectiva tiene larga vida, no hay que preguntarse cuando dejarla, al menos, en los próximos dos millones de años, por poner una cifra.

Me temo mucho que míster Solow o es en exceso optimista, o sabe que no hay forma coherente de defender lo que es indefendible y, se sale por la tangente. No vivimos en el Jardín del Edén y, es hora que asumamos ciertas dosis de realidad en nuestras fábulas, lo que conlleva el abandono de los fundamentos más básicos de cómo vemos y explicamos un mundo donde se nos presenta a la economía como el todo relevante.

En mi opinión, lo anterior es sólo una representación, la mera apariencia, que esconde la realidad política (social) del sistema capitalista. Para explicarlo un ejemplo, en el libro de Nitzan y Bilcher "Capital as power" se describe una anécdota del patriarca Rockfeller que afirmaba que su mejor inversión había sido fundar y financiar la Universidad Baptista de Chicago cuna de la función de producción y la bastión de la escuela neoclásica. Los Rockefeller son el arquetipo de sin importar los medios limitar la competencia, controlar los precios, confiscar, incautar a través de su apoyo a dictadores los recursos naturales de otros, etc... Resulta palmario que los Rockefeller nunca creyeron en las virtudes del libre mercado como las relata la escuela neoclásica, excepto como propaganda que les permitía realizar sus tropelías amparados por una pátina "científica" que justificaba su lucha y conquista del poder sobre los demás, al final ese es el juego de verdad, pero eso es otra historia.

/seminario-3.-el-origen-del-hombre/eden.jpg)