“If your house is on

fire, you don’t look to put in a new smoke alarm, you call the fire

brigade. Unfortunately there is

not yet the acceptance that the house is on fire.”

“Si tu casa se quema,

no buscas poner una nueva alarma de humos, llamas a los bomberos.

Desafortunadamente no existe todavía la aceptación de que la casa

se quema”

Leí esta frase en un

documento de economía ecológica y me pareció una descripción

adecuada de nuestra realidad porque siempre el primer paso es darte

cuenta del problema que tienes. Ante una casa en llamas puedes optar

por seguir el refrán y calentarte o, intentar apagar el fuego y

salvar lo máximo posible.

Ultima Llamada y la Gran

Transformación

Recientemente se publicó

el manifiesto “Ultima llamada” donde se busca dar un toque de

atención para que la opinión pública tome conciencia del problema

que debe ser enfrentado con determinación y sin más demora.

Desde la asociación

“Autonomía y Bienvivir” hemos querido contribuir al esfuerzo de

divulgación mediante una propuesta para la “Gran Transformación”

que ha sido publicado en el popular blog que dirige Antonio Turiel

“The Crash Oil”.

Sobre la base de la

citada propuesta y, a título individual, pero siguiendo el espíritu

que la anima he redactado esta entrada para profundizar en un debate

necesario, centrándome en temas de carácter metodológico por lo

que se refiere al diseño de políticas económicas encaminadas a la

transformación propuesta.

Escala óptima

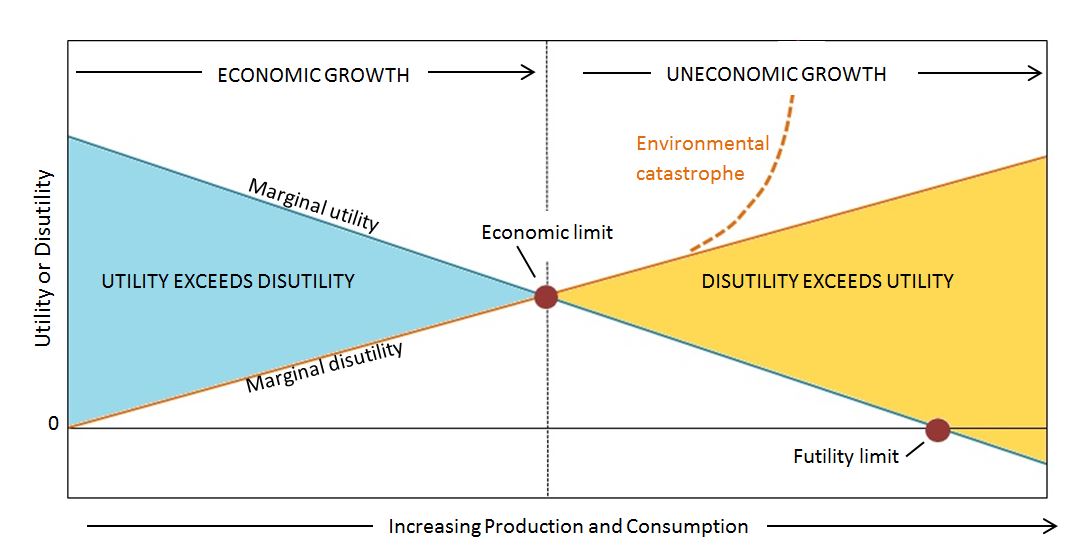

Daly y Farley (2004)

proponen un serie de principios de diseño para políticas que

permitan pasar de una economía que fracasa en el crecimiento a una

economía que reconoce su escala óptima como una subesfera de la

biosfera.

La economía ecológica

impone que en primer lugar se debe determinar, aunque sería mejor

utilizar tantear, la escala óptima de la economía. Ello requiere

como primer paso, reconocer que el crecimiento económico medido como

actividad bruta en términos de PIB se realiza a costa de la

naturaleza y, que tiene, en consecuencia, un coste de oportunidad. Si

somos capaces de entenderlo, automáticamente debe existir una regla

de cuando parar, ya que más allá de ese punto el crecimiento es

antieconómico (los costes superan a los beneficios). Daly (2007)

describe esa regla de la siguiente forma:

“Nuestra política

sería parar de crecer cuando los costes marginales igualan a los

beneficios marginales. O si quisiéramos mantener el esquema de

cuentas nacionales de partida única, podríamos adoptar el concepto

de renta del economista, premiado con el Nobel, J.R. Hicks; es decir,

la máxima cantidad que una comunidad puede consumir en un año, y

ser todavía capaz de producir y consumir la misma cantidad el año

siguiente. En otras palabras, la renta es la máxima cantidad que se

puede producir manteniendo la capacidad productiva (capital) intacta.

Cualquier consumo de capital, hecho por el hombre o natural, debe ser

sustraído en el cálculo de la renta”.

Resulta fácil ver a que

problemas nos enfrentamos si queremos alcanzar esa escala óptima. En

primer lugar, para postular la existencia de un mundo lleno es

suficiente que algunos límites se alcancen. La Ley del mínimo deLiebig nos ilustra perfectamente la situación. Se suele decir que

una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. En realidad,

los factores limitantes también pueden ser por exceso, en un

ecosistema se puede producir una alteración grave no sólo por la

escasez, por ejemplo, de un determinado nutriente, sino también por

haber una cantidad excesiva. Desde un punto de vista de un sistema

termodinámico cerrado, sin intercambio de materia apreciable con su

entorno y un flujo de energía constante, el factor limitante puede

ser la escasez de exergía por agotamiento de ciertas fuentes no

renovables o, el exceso de residuos que no pueden ser reciclados por

el capital natural del que disponemos al ritmo que los generamos. No

obstante, no conocemos todos los límites ni como se interrelacionan

los diferentes elementos del sistema, donde el todo es mucho más que

la suma de sus partes.

En segundo lugar, no

estamos ante un lienzo en blanco donde, como en un laboratorio,

podamos tantear y experimentar las mejores soluciones. Tenemos unas

estructuras sociales complejas y unas instituciones que se deben

adaptar a situaciones para las que no fueron creadas. La idea de que

el mundo debe ser administrado como una nave espacial resulta absurda

para la mayor parte de la gente. El crecimiento del producto es el

credo mayoritario y, los recursos siempre van a estar ahí, aunque

algunos se agoten otros nuevos tomarán el relevo. Hemos depositado

una fe ciega en la capacidad del mercado para asignar eficientemente.

Esa fe nos la ha proporcionado la ciencia económica que diseña fabulas que nos explican como a través de la oferta y la

demanda podemos alcanzar una asignación eficiente. Se nos explica que es posible que el

mundo real no sea como las fábulas, pero estas contienen los

elementos esenciales para que el sistema funcione, sólo causas

exógenas pueden alterar el equilibrio que le es innato. Además no

debemos preocuparnos, pues si dejamos actuar libremente al mercado el

equilibrio retorna por si mismo.

Sin embargo, esas fábulas

nada tienen que ver con la realidad y, los desequilibrios no son

fruto de causas exógenas, sino que el propio sistema. Baste

mencionar el reciente Best-seller "Le Capital au XXIe siècle" de Thomas Piketty sobre la

desigualdad para darse cuenta de alguno de esos desequilibrios

estructurales.

Centrándonos en los

recursos se plantea un grave problema que se ha descrito en el

Programa para una Gran Transformación:

“El paradigma

neoclásico afronta la gestión de los recursos desde el punto de

vista del mercado como asignador eficiente. Sin embargo, es bien

conocida la existencia de los fallos de mercado, por ejemplo, un

monopolio natural debido a las altas barreras de entrada es un caso

arquetípico de supresión de la competencia. Pero existen más

fallos de mercado que afectan de forma crucial a la gestión de los

recursos naturales. Se considera que existe un fallo de mercado

cuando no existen instituciones que establezcan, definan e impongan

derechos de propiedad o por sus características no haya la

competencia que requiere el mercado. El mercado necesita derechos de

propiedad bien definidos y que los bienes sean rivales, que el

consumo o uso por parte de alguien excluya su consumo o uso por parte

del resto, es lo que se define como rivalidad. Ninguno de los

recursos naturales cumple con ambas condiciones, y además existe el

factor temporal, que empeora la situación al considerar a las

generaciones futuras. El ejemplo típico de la falta de definición

de los derechos de propiedad es la “tragedia de los comunes”

aunque los “commons” eran una propiedad colectiva perfectamente

regulada, totalmente alejada de cualquier “tragedia”. En

realidad, se refiere a los recursos con libre acceso, por ejemplo la

pesca, donde no existen instituciones que puedan imponer unos

derechos de propiedad definidos. La tragedia significa que las

decisiones individuales basadas en el propio provecho no producen el

bien común, sino todo lo contrario.

Es importante destacar

lo que ocurre cuando existe un conflicto entre los mercados y los

bienes públicos, aquellos en los que no puede haber exclusión y no

son rivales. Siguiendo un ejemplo de Daly y Farley (2004)

consideremos la situación en la que aparceros brasileños son

expulsados de las tierras donde trabajan en productos para el mercado

local por el terrateniente, que piensa dedicar sus tierras a la

explotación de un producto como la soja destinado al mercado

internacional y que es altamente mecanizable. La mejor opción

disponible es convertirse en colonos en la Amazonía, donde talarán

un trozo de tierra, vendiendo la madera y, posteriormente, se

dedicarán a su explotación agrícola. Ambas actividades son de

mercado y pueden ser cuantificadas por su valor monetario y

descontadas a su valor actual. Sin embargo, los servicios producidos

por la selva amazónica a nivel, local, regional y global, son bienes

públicos sin mercado, no tiene valoración. Existen intentos de

cuantificación, sin embargo, son vanos pues el valor asignado

depende de nuestros conocimientos limitados y, lo que es peor, son

una función no-lineal que depende de cuantos sean los desplazados

para calcular su impacto. Desconocemos el punto a partir del cual las

consecuencias pasan a ser catastróficas, sólo podemos saberlo en

retrospectiva. Desde el punto de vista del colono su comportamiento

vendiendo la madera y cultivando la tierra es completamente

consistente con un comportamiento económico estándar. Desde el

punto de vista global, las pérdidas, aunque no cuantificadas,

superan con mucho el beneficio individual, pero no hay mecanismos que

permitan la compensación. El choque de los bienes públicos con el

mercado nos conduce a una situación de empobrecimiento por

destrucción del capital natural. Desde el punto de vista económico

se reflejará en un aumento del PIB.”

Cuando el mercado intenta

gestionar bienes que no cumplen con los requisitos necesarios su

papel es, cuanto menos, mediocre. Si se trata de bienes públicos,

simplemente no juega ningún papel, por escasos que sean el mercado

no nos alertará y el teórico mecanismo de sustitución no actuará.

En este blog se ha

comentado de forma reiterada que el fundamento último de la iglesia

del crecimiento es el postulado de la sustituibilidad casi perfecta

entre capital natural y capital hecho por el hombre y, se ha

explicado que no se sostiene. En definitiva, la producción tal como

la entiende el paradigma neoclásico sólo es posible en el Jardín del Edén.

Principios para el diseño

Daly y Farley parten

requisitos filosóficos previos para que los principios puedan

funcionar:

- Existen alternativas

reales (no-determinismo)

- Hay estados del mundo

que son mejores que otros (no-nihilismo)

Comentar que el primer

requisito no suele ser aceptado, el imperialismo económico ha creado

la sensación que no existen alternativas, tal como explicitaba la

celebre frase de Margaret Thatcher: “There is not alternative”.

Además, el principio hedónico sobre el que se basa toda la

construcción neoclásica de la utilidad también puede ser resumido

por otra celebre frase de la política británica: “There is not

such thing as society”. Tal vez, este último es el que más

firmemente está fijado en las ideas de la mayoría cuando se habla

de economía como un mundo habitado por homos economicus en que el la

persecución del interés propio trae, necesariamente, el bien común.

Los seis principios que

proponen son los siguientes:

1- La política económica

tiene siempre más de un objetivo. Cada objetivo político

independiente se requiere un instrumento de política independiente.

La concepción de este

principio corresponde al primer Premio en Economía del Banco de Suecia en

memoria de Alfred Nobel Jan Tinbergen. Por ejemplo, si aumentas

mediante un impuesto el precio de la energía, para manifestar la escasez que el mercado no consigue reflejar debido a los fallos

de mercado, perjudicas a los más pobres. Si quiere reducir el

consumo de energía en busca de una mayor eficiencia y racionalidad

en su uso, no lo puedes utilizar para reducir la pobreza. Para eso se

puede utilizar un instrumento como Renta Básica.

El primer instrumento

está encaminado a determinar la escala, el segundo la distribución.

Una vez establecida la escala y la distribución es posible llevara a

cabo la asignación. En el caso que se cumplan los requisitos de

rivalidad y exclusión el mercado ejerce su magia.

La economía ecológica,

en contraste con la economía tradicional, tiene una jerarquía de

prioridades radicalmente diferente. Primero la escala, después la

distribución y, finalmente la asignación. Las primeras requieren

macro-asignación, la última micro-asignación como explicaremos a

continuación.

De este primer principio

se deriva que cada unos de estos grandes objetivos requerirá

instrumentos independientes para su consecución.

2- Las políticas deben

luchar por conseguir el debido grado de macro-control con el mínimo

sacrifico de libertad en el nivel micro y permitir la máxima

variabilidad.

Por ejemplo, se puede

establecer un tope máximo de emisiones per cápita pero no todo el

mundo emita el promedio calculado, siempre que el máximo no se

sobrepase. Los mercados pueden proveer esa capacidad a nivel micro

pero son totalmente incapaces de proporcionar macro-control.

Existen diseños de

programas “cap and trade” o “cap and share” muy interesantes

que proveen los incentivos necesarios para establecer un limite y

proporcionar la medidas de gestión. Por ejemplo, el programa TEQs

(Tradable Energy Quotas) es uno de ellos donde se combina la

macro-asignación con la micro-libertad y variabilidad, en este

enlace the Oil Crash se explica su funcionamiento.

3- Las políticas deben

tener un margen de error cuando traten con el entorno biofísico.

Ya hemos comentado

nuestro desconocimiento, que es en parte accidental y en parte

esencial, de nuestro entorno biofísico. Por esa causa, los margenes

de error deberían ser grandes entre nuestras mejores estimaciones de

capacidad y nuestra demanda a los sistemas que sostiene la vida. Hay

un problema crucial que pocas veces se tiene en cuenta y es que la

reducción de los margenes de error van en detrimento de la

democracia y de las libertades individuales y colectivas. Los

sistemas que funcionan en sus límites sin margen de error requieren

unos sistemas de orden y disciplina incompatibles con cualquier

sistema democrático. La reducción del espacio de decisión

democrático es algo que todos hemos podido experimentar. La

globalización supone, entre otras cosas, buscar el crecimiento a

través de la explotación de los flujos que proporcionan los bienes

públicos de libre acceso, la conocida como Tragedia de los Comunes,

supone una merma constante de la democracia, el trilema de Dani

Rodrik es un reflejo de esa cuestión.

4- Las políticas deben

reconocer las condiciones iniciales desde las que partimos

Aunque este principio

pueda generar gran controversia, existe un hecho incontrovertible,

existe un punto de partida que queremos transformar. Hacerlo mediante

reformas o de forma revolucionaria es un debate que siempre existirá.

El gradualismo parece la manera más innocua de afrontar

las situaciones sin levantar excesivas ampollas. Pero debe

reconocerse que en la práctica gradualismo se convierte en un

eufemismo para no hacer nada.

En el actual sistema

capitalista existen dos instituciones que se erigen por encima de

cualquier otra, el sistema denominado de mercado y la propiedad

privada. Estas instituciones conviven con la propiedad pública y la

regulación gubernamental, una convivencia en ocasiones difícil e

inestable. Todos los países democráticos consideran límites a las

instituciones capitalistas fundamentales, aunque hay quien opina que

la única labor del Estado no es limitarlas sino protegerlas ya que

cualquier interferencia perturba ese equilibrio quimérico que se

convierte en una distopía, al menos para la inmensa mayoría de la

población.

Si realmente es posible

englobar estas instituciones en una economía en estado estacionario

está por ver, pero hay muchos países que al menos nominalmente

tienen establecidos límites y en otros, donde esos límites se han

ejercido con mayor o menos intensidad.

5- Las políticas se

deben poder adaptar las condiciones cambiantes.

Si tenemos en cuenta lo

expresado en el tercer principio y, dada la variabilidad que es

propia de los sistemas complejos, este principio se podría

considerar como su corolario lógico.

Además, huelga decir que

la aplicación de principios teóricos que funcionan bien sobre el

papel fracasan en la realidad simplemente porque muta o, porque los

efectos colaterales que se han despreciado son realmente importantes.

6- Las unidades de

decisión de la política económica deben ser congruentes con el

dominio de causas y efectos que tiene por objetivo.

Desde mi personal punto

de vista, este es el meollo de la cuestión. Aquí convergen todos lo

debates que cualquiera de los anteriores principios plantea.

Daly y Farley proponen el

conocido principio de subsidiaridad, es decir, los problemas deben

ser tratados por la unidad de decisión más pequeña que incluya el

dominio de causas y efectos. O en otras palabras, los problemas deben

ser tratados por instituciones cuyo dominio de decisión coincida o

más se aproxime a la escala del problema.

Parece claro que lo ideal

sería tener instituciones que lidiaran con los problemas que se

presentan en su dominio. No obstante, hemos reiterado la complejidad

del sistema, sus interacciones y su dinamismo. En cuanto intentamos

delimitar es probable que efectos colaterales de problemas locales

tengan ramificaciones regionales o globales. La recogida de basuras y

residuos puede ser en principio un problema local hasta un cierto

punto, ya que determinados contaminantes tienen efectos más allá

del ámbito de decisión local.

En cualquier debate que

nos planteemos el problema del ámbito de decisión surge por doquier

y, las discusiones acaban girando sobre la imposibilidad de implantar

políticas excepto que tengan un alcance más amplio ya que existe un

efecto “free-raider” lo que nosotros hacemos otros lo deshacen o

se aprovechan sin ningún sacrificio. ¿Cómo vamos a implantar

determinadas políticas de ahorro si nuestro ahorro significa una

menor demanda que otros llenarán consumiendo lo que dejamos de

consumir?.

Nadie puede negar que los

retos son enormes, que el sólo paso de reconocer la necesidad de una

escala óptima y la existencia de un crecimiento anti-económico

resulta extremadamente difícil.

No obstante, el acuerdo

en los principios que permitan diseñar y proponer políticas

efectivas para la transformación es imprescindible.

Objetivos y jerarquía

Para la economía

ecológica existen tres objetivos básicos que tienen una jerarquía.

1. Tantear la escala

óptima, sostenible en el sentido de la renta de Hicks.

Indudablemente sería estupendo tener un modelo dinámico que nos

permitiera determinar la escala óptima, pero eso sería una distopía

y impediría la adopción cualquier medida.

2. Aplicar la justicia

distributiva, que es una cuestión puramente normativa, alejada de

cualquier regla pretendidamente objetiva. Además, en un mundo sin

crecimiento del producto no se puede “vender” el crecimiento como

el bálsamo de Fierabras que todo lo cura. El empeño en el

crecimiento y el “trickle down” es de carácter puramente

ideológico. Incluso dentro del propio paradigma existe un

resquebrajamiento creciente que solicita medidas cuasi

revolucionarias para establecer un máximo de desigualdad sopena de

acabar con el propio sistema.

3. La asignación que con

las restricciones impuestas por la escala óptima, macro-asignación,

y la distribución actuaría a través del mercado. Sólo en ese

momento, a diferencia del paradigma vigente, es posible una

asignación eficiente, en el sentido de sostenible. Sería una

economía que reduce el flujo de transformación y máximiza la

conservación del capital hecho por hombre y del capital natural, que

considera como complementarios.

El problema de la escala

consiste en primer lugar en determinar que recursos son escasos y por

ende valiosos por lo deben ser conservados. Quienes los poseen y como

se reparten es una cuestión de distribución que no sólo afecta a

las generaciones presentes sino también a las futuras. Los sistemas

de “cap and trade” pueden ser instrumentos válidos y adaptables

para esas políticas.

En realidad, el objetivo

de estos sistemas es hacer que bienes y servicios que no cumplen con

la condiciones para ser de mercado (rivalidad y exclusión) se

conviertan en bienes de mercado, pero donde previamente se ha

establecido una escala (cap) y una distribución ya que se asignan

derechos de forma justa sin tener en cuenta la distribución previa

de la riqueza. Sin embargo, no siempre es posible convertir todos los

bienes y servicios en algo tratable por el mercado lo que nos

obligará a soluciones diferentes.

En este punto, debe

hacerse una precisión importante. Suponiendo que existe una

asignación paretiana óptima si cambiamos la distribución de

riqueza quedará automáticamente alterada. No podemos establecer un

límite o alterar la distribución de riqueza (asignando derechos de

propiedad a bienes que hasta ahora no tenían valor de intercambio)

sobre la base de los precios relativos que corresponden a otra

distribución de riqueza. Eso implica un razonamiento circular,

porque los precios pasan a depender de la escala y la distribución.

Primero, se debe

determinar la escala mediante la imposición de restricciones

cuantitativas, si un bien es libre no tiene sentido su distribución.

Posteriormente la distribución de esa riqueza, en forma de capital

natural, que pertenece a todos los seres humanos y finalmente la

asignación eficiente que corresponde a los mercados en aquellos

bienes a los que se pueda aplicar su lógica. Como los precios

obtenidos tienen en cuenta la escala y la distribución serán

sostenibles.

Es cierto, que la mera

asignación de ciertos derechos sobre bienes o servicios no son de

mercado muy posiblemente no sea suficiente para limitar la

desigualdad que en una economía en estado estacionario requiere que

se mantenga dentro de un cierto rango. Esto no es en absoluto una

idea radical, hemos de pensar que en el período posterior a la SGM,

en los países donde menos desigualdad había, existían y, en muchos

caso, existen elevados impuestos sobre las rentas (reales no

nominales), lo que contribuía grandemente a su desarrollo.

Los límites

cuantitativos y los criterios de distribución son elecciones

normativas que debería reflejar los valores de justicia social y

sostenibilidad. Apuntar que son igual de normativas como el

compromiso del paradigma neoclásico con la propiedad privada o la

optimalidad de Pareto.

El hecho distintivo

principal del paradigma neoclásico es el hedonismo y el

individualismo como criterios rectores. Cabe mencionar que está

postura tan separada de la realidad social comporta unos problemas

insolubles en forma de falacias de agregación. Esto no es una mera

opinión, sino una constatación que se deriva de las propias

hipótesis que utilizan para la construcción de sus modelos. En este

caso, han sido los propios economistas neoclásicos los que han

demostrado esa inconsistencia, aunque no han sacado o no han querido

sacar las conclusiones que de ello se derivan supongo que a la espera

de un nuevo paradigma (Khun).

Pero volvamos al problema

de la escala que hemos considerado el primordial. La cuestión que se

nos plantea es la forma más efectiva para imponer los límites

necesarios. En el lado de los recursos de baja entropía o en el

control de los residuos de alta entropía. Si desechamos la idea

neoclásica de describir a un ser vivo sin boca ni ano ¿Cómo podemos

controlar mejor su tamaño?.

En el caso del ser vivo

la respuesta parece obvia, también en el caso de la escala de la

economía, ya que los lugares donde se extraen y explotan los

recursos son mucho más fáciles de controlar que el vertido de

residuos, es un simple problema de extensión. No obstante, debemos

apuntar a que no todos los procesos de transformación tienen el

mismo impacto en contaminantes aún utilizando recursos similares, la

tecnología no es neutra, todo lo contrario. Por eso, en determinados

casos puede ser necesario un control adicional del otro extremo de la

transformación, los residuos.

En todo caso, en

aplicación del primer principio de la termodinámica, la reducción

del flujo de entrada se ha de traducir en una reducción del flujo de

salida en forma de residuos de alta entropía.

Límites cuantitativos y

precios

Pero como establecemos el

límite ¿a través de los precios o limitando las cantidades?.

Parece que si tenemos un curva de demanda que hace corresponder

precios con cantidades fijando cualquiera de ellas estamos

determinado la otra magnitud.

Por ejemplo, mediante

impuestos podemos aumentar el precio de forma que el mercado nos

determinará la cantidad de equilibrio para ese nuevo precio. Sólo

hemos de determinar cual es el precio para la cantidad límite que es

nuestro objetivo. También podríamos fijar la cantidad límite y

dejar que el mercado estableciera el precio. Está claro que lo

primero que necesitaríamos es conocer cual es la curva de demanda y

eso parece fuera de nuestro alcance. No sólo es un problema de

incertidumbre sino que si imaginamos una curva de demanda como la de

los libros de texto con pendiente negativa (si aumenta el precio

disminuye la cantidad), tenemos que revisar nuestras bases teóricas.

Sólo es posible obtener una curva de demanda agregada de tal forma

(pendiente negativa) bajo condiciones tan restrictivas e irreales que

no son de ninguna utilidad (teorema de Sonnenschein-Mantel-Debreu).

La condición se resume en que haya un solo consumidor (un agente

representativo) que ante aumentos de su renta mantenga constantes sus

hábitos de consumo, de está manera tan increíble se salva la

falacia de composición que aqueja a la curva de demanda agregada.

La economía ecológica

aboga por la fijación de la cantidad mediante cuotas que es en

realidad la magnitud física que determina la escala, no el precio.

El paradigma neoclásico

afronta el problema, cuando lo hace, de una forma radicalmente

distinta ya que postula que no existe complejidad (información

perfecta sin costes de transacción) siendo, en consecuencia, capaz

de medir las externalidades, a las que reduce el problema para una

correcta asignación. En consecuencia, la correcta asignación se

puede alcanzar mediante impuestos que internalizan los costes y, de

esta manera, se ponen en funcionamiento los mecanismos de sustitución

que estaban inhabilitados por los fallos de mercado. El siguiente

enlace del Fondo Monetario Internacional es un fiel reflejo de está

aproximación en el que no se renuncia al crecimiento ilimitado

mediante el cambio tecnológico, al que estos impuestos ayudan a

través de revelar escaseces que el mercado por si mismo no refleja.

Sin embargo, más allá de otras consideraciones, una economía en

crecimiento requiere necesariamente un continuo manejo de los precios

relativos a través de los impuestos. En contraste, la fijación de

cuotas hace que la oferta sea infinitamente inelástica, sin que

pueda haber un aumento simultáneo de precios y de consumo, sólo de

precios. Se trata, por lo tanto, de un sistema más directo y

transparente.

Sin duda, problemática será

la distribución de la propiedad de los nuevos activos que hemos

convertido en escasos o, en relativamente más escasos. Mientras que

los derechos de propiedad de la mayoría de recursos están

asignados, no ocurre igual con los servicios que proporciona el

capital natural, como la capacidad de absorción de residuos. En

términos generales, podemos considerar que las fuentes de recursos

ya tienen derechos de propiedad asignados y los vertederos de los

residuos no. Controlar el flujo de recursos tiene mucho más impacto

en los derechos de propiedad que controlar los vertederos. Si

queremos minimizar el impacto tal como establece el cuarto principio,

las actuaciones se encaminan hacia el control de los residuos. Sin

embargo, controlar los residuos es lo mismo que hacer una presa en el

punto más ancho del río.

Pero hemos de tener en

cuenta que existen diferentes sistemas de propiedad privada. Por

ejemplo, en España la propiedad de un terreno donde existe un

recurso en el subsuelo no pertenece la propietario, aunque le son

reconocidos ciertos derechos. En definitiva, aunque hablemos a nivel

global de propiedad como un derecho monolítico, se trata en realidad

de un conjunto de derechos. En todo caso, limitar el ritmo de

explotación de un recurso no renovable no significa que el

propietario no tenga derecho a la retribución que le corresponde por

su cuota, sólo se le ha expropiado el derecho a decidir el ritmo de

explotación. De hecho, existen multitud de regulaciones estatales

existentes que limitan la propiedad privada. Aunque algunos

consideren que en lo suyo pueden hacer lo que quieran eso no es

cierto ni siquiera en los Estados más liberales.

Lo que es cierto, es que

hasta al fecha las tímidas política implantadas, son mayormente

indicativas e intentan construir la presa en la parte más ancha del

río.

Señalar que las

políticas encaminadas al encarecimiento de determinados productos

energéticos, como la propuesta como el FMI a través de impuestos, o

mediante derechos de emisión sólo son compatibles con el

crecimiento si es cierta la hipótesis de la sustituibilidad. Si el

capital natural es complementario del capital hecho por el hombre,

como creen los economistas ecológicos y creo que ha sido desmostado

más allá de toda duda (Jardín del Edén) la limitación del

capital natural significará una limitación del capital hecho por el

hombre. Esto también es una explicación de porque las propuestas

significan una claudicación del paradigma neoclásico, al requerir a

un regulador externo, es decir, un planificador omnisciente que

solucione el problema de los bajos precios relativos. Añadir, que la

raíz del problema es que el precio del recurso no renovable, como el

petroleo, no informa sobre la escasez de las reservas finitas sino de

la capacidad de extracción que está directamente vinculada y al

tipo de descuento aplicado como se explica en otro fragmento del

“Programa para una gran Transformación” en su apartado de

gestión prudente de los recursos:

Las asunciones básicas

del paradigma neoclásico son: maximización del interés propio; y

el criterio de Pareto como un sistema “objetivo” de asignación.

Con esas premisas los intereses de generaciones futuras se tratan con

el instrumento del descuento de flujos para obtener el valor neto

actual y realizar las comparaciones pertinentes con las alternativas.

La citada operación tiene un sesgo contrario a cualquier criterio de

sostenibilidad, cuanto más alto el tipo de descuento peor, en el

sentido de la renta de Hicks antes citada. El descuento valora

sistemáticamente los beneficios y costes futuros menos que los

presentes. 1.000 € ahora tienen un valor mayor que 1.000 € en el

futuro, cuando más lejano sea el futuro menor será su valor

presente. La razón es que hay un coste de oportunidad, puedo

invertir 1.000 € ahora con una cierta rentabilidad. Este criterio

del descuento es el que subyace en la regla de Hotelling, no

confundir con la ley de mismo autor, que concluye que en competencia

perfecta el precio de los recursos no renovables debe aumentar

acompasadamente con el tipo de interés de mercado en cada momento.

Sin embargo, los

precios de los combustibles fósiles no muestran el citado

comportamiento. En el caso del petróleo, la serie histórica

muestra, en el largo plazo, una gran estabilidad a precios

constantes. En primer lugar, los mercados de los combustibles fósiles

están lejos de ser un mercado en competencia perfecta. En segundo

lugar, los precios no reflejan la escasez de los recursos en su

estado natural, sino la escasez o abundancia de lo que hemos extraído

que depende de nuestra capacidad de extracción. Como se suele

afirmar respecto al crudo, lo relevante no es el tamaño del barril

sino del grifo. Si tenemos un precio relativamente bajo del recurso

se incrementará su ritmo de extracción, pues la lógica económica

nos indica que la mejor opción es venderlo e invertir el beneficio

obtenido en las alternativas con mayor rendimiento. Además el precio

bajo rompe el estímulo de la sustitución, mediante el uso de

tecnologías alternativas y, por el contrario fomenta las actividades

complementarias, lo que abunda en el agotamiento del recurso.

De lo anterior deducimos

que es más efectivo limitar la cantidad en la fuente, pero

tropezamos con el problema de los derechos de propiedad previamente

asignados. Por otro lado, la utilización de sistemas “cap and

trade” o “cap and share” parecen más efectivos que los

sistemas impositivos para establecer un límite efectivo al flujo de

recursos. No obstante, los impuestos tienen una enorme ventaja

siguiendo el principio 4, los sistemas fiscales y sus

correspondientes instituciones están mucho más desarrolladas y

permiten una implantación más rápida en una primera etapa.

Resdistribución

La actual distribución

de riqueza, es decir, de los derechos de propiedad es la cuestión

más delicada que se debe afrontar en un mundo que se define como

sostenible y, por lo tanto, tiene en cuenta a las futuras

generaciones. Si pretendemos una redistribución, ya sea creando

nuevos activos valiosos, ya sea limitando los derechos de propiedad

existentes estamos cuestionando el punto de partida. Sin embargo, no

nos llevemos a engaño, porque una de las funciones esenciales de la

política es crear, mantener, transformar y redistribuir los derechos

de propiedad.

A diferencia de la

rivalidad que es una propiedad física, la exclusión depende del

ejercicio de los derechos de propiedad que sólo se pueden ejercer si

existe una institución social que lo ampare y permita. Sabemos que

no siempre es posible asignar derechos de propiedad o que asignados

son difíciles de ejercer (por ejemplo la propiedad intelectual).

Un derecho de propiedad

lo es en tanto en cuanto impone el deber y la obligación a otros

miembros de la comunidad de respetarlo o enfrentarse a las

consecuencias de no hacerlo. Sin embargo, ese derecho, o mejor

conjunto de derechos no se ejerce en el vacío. Las leyes me pueden

imponer obligaciones o limitaciones a la propiedad. Existe, por

consiguiente, una relación a tres bandas, el propietario, el resto

de la sociedad y el estado o institución que autoriza y permite el

ejercicio de los derechos y obligaciones que son inherentes a la

propiedad.

Si no hay derechos de

propiedad puede existir el privilegio. Si el aire no tiene derechos

de propiedad yo puedo contaminarlo tanto como quiera ya que los demás

no pueden ejercer sus inexistentes derechos contra mi.

En un mundo vacío, donde

los impactos globales son reducidos, aunque pueda haber impactos

locales, la necesidad de limitar el privilegio de unos en detrimento

de otros no tiene la misma relevancia, que en un mundo lleno, donde

los impactos negativos se multiplican afectando a gran número de

personas en diferentes ámbitos de decisión. Cuando los costes sobre

los demás se hacen muy importantes es necesario imponer limites. En

un sistema que medra con el crecimiento sin contabilizar los costes

que impone a los demás la globalización es una bendición. Mediante

la globalización puedo buscar lugares donde esos límites no se

impongan, donde sea más fácil controlar los gobiernos deseosos del

maná del crecimiento económico a cualquier precio. En especial,

porque el reparto de costes y beneficios es asimetrico, favorece en

gran medida a las élites locales e impone fuertes costes a la gran

masa de la población. De esa forma, mato dos pájaros de un tiro,

mediante la movilidad de capitales deslocalizo la producción y

obligo a los países más desarrollados, generalmente democráticos,

a relajar los controles para competir. Consigo pervertir el sistema,

de forma que de un ser humano un voto pasemos a un dólar, euro, yen

o una libra un voto. Lo que decidan los electores queda en agua de

borrajas ante una realidad que impone tales límites de forma que las

elecciones democráticas quedan capitidisminuidas. El romper ese

circulo vicioso es esencial, pues sin la capacidad de ejecutar

políticas es imposible transformar la realidad.

Finalmente, señalar que

los derechos de propiedad no tienen porque ser necesariamente

privados y, que algunos o todos ellos se pueden segregar. También puede suceder que el ejercicio individual del derecho sea completamente imposible o

tenga un coste desproporcionado.

Por otra parte, aunque el

ejercicio individual sea difícil o imposible no sucede lo mismo si

los derechos se ejercen colectivamente ya sea mediante una propiedad

común, ya se a través del estado. El que la economía neoclásica

rechace de inicio cualquier consideración sobre otras formas de

propiedad sobre la base de la idea proveniente de Locke de que la

propiedad es un derecho natural pre-existente a la sociedad y al

estado: “The reason why men enter into society is the preservation

of this property” es a la luz de nuestros conocimientos actuales

tan absurda como la fábula del trueque tan querida por los

economistas clásicos como explicación para la creación del dinero.

Acabar con el “achique

de espacios”

El diseño de políticas

para la transformación requiere que acabemos con el “achique de

espacios” que el imperialismo económico significa y,

reconquistemos parcelas de poder que, especialmente, desde los años

80 del siglo pasado se han convertido en dogmas de fe de la iglesia

del crecimiento indefinido.

En cualquier caso,

cualquier sociedad debe alcanzar un amplio consenso en temas éticos,

sociales, políticos así como las instituciones reguladoras, algo

que podríamos denominar con cierta laxitud el “contrato social”.

Sin embargo, el imperialismo económico ha permitido reducir el campo

de ese contrato a dimensiones mucho más reducidas de lo que fue en

otros momentos, bajo un falso velo de positivismo, libre de valores,

que tiene efectos devastadores sobre la sociedad.

El reto es colosal, pero

la necesidad lo es aún más. No se puede ocultar que las políticas

que podamos diseñar siguiendo estos u otros principios tienen una

inevitable componente de intento y error. En todo caso, siempre que seamos capaces

de sacar las conclusiones adecuadas podremos avanzar en el cambio de

rumbo, pero nuestro problema principal es que el tiempo se agota.

/seminario-3.-el-origen-del-hombre/eden.jpg)